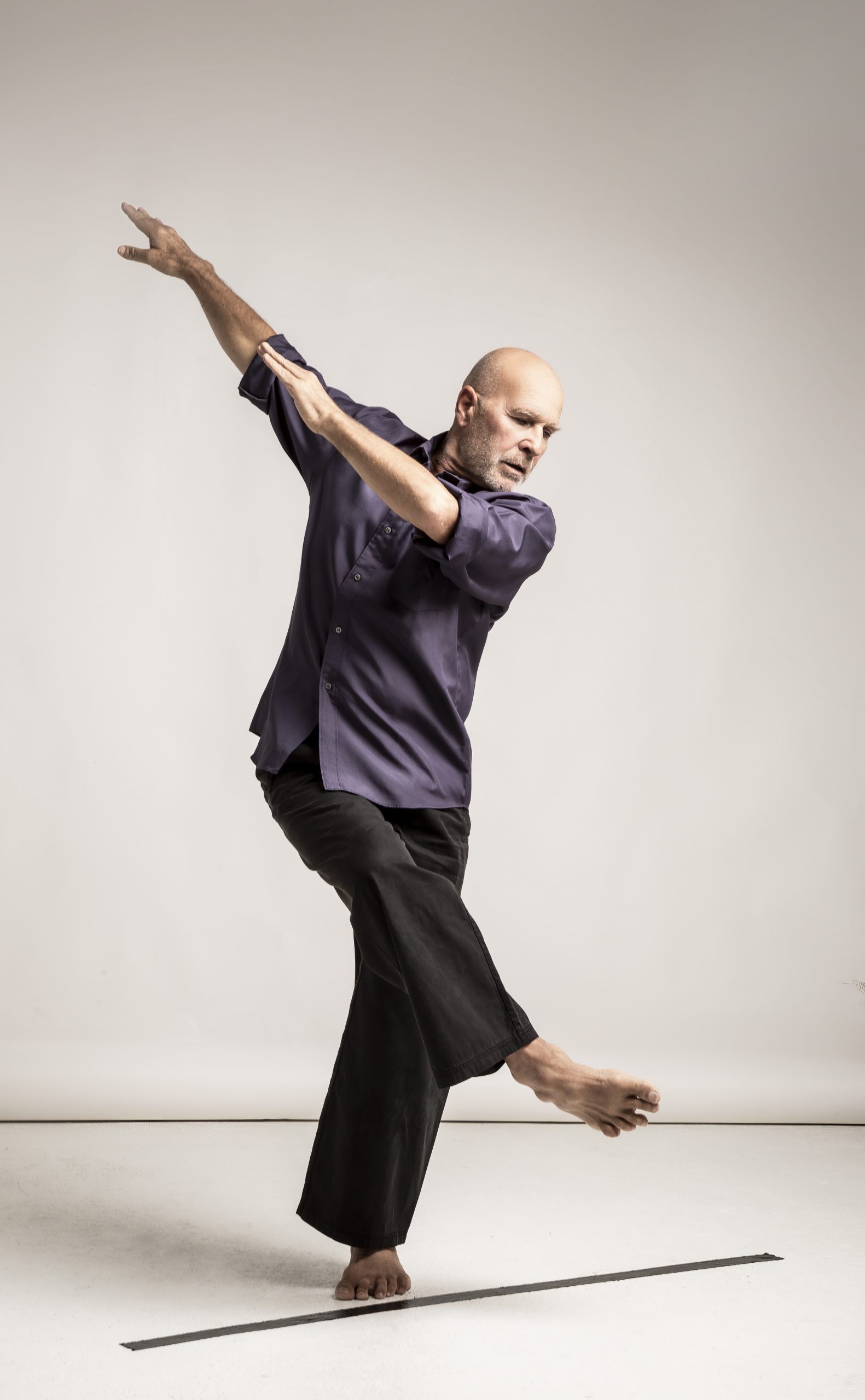

In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, Virgilio Sieni attraversa Le ceneri di Gramsci con uno spettacolo che invita alla riflessione sulla condizione umana e sulla società contemporanea, immergendosi nella profondità dell’opera del poeta di Casarsa.

Ma che serve la luce? debutta in prima assoluta al Teatro della Pergola di Firenze il 26 novembre 2025, proseguendo il percorso dello spettacolo-manifesto Solo Golberg Variation con la sua personale e unica ricerca sui linguaggi del corpo in relazione alle opere d’arte, che qui si plasma sull’opera letteraria di Pasolini.

La parola poetica in Ma che serve la luce? da’ il ritmo e prepara lo spazio dell’assolo tra la voce sussurrata dal coreografo e danzatore fiorentino e il suo gesto che diventa suono, regolando così ogni danza secondo le declinazioni cantate dalle parole di Pasolini in un susseguirsi di frammenti che creano un’opera organica e intima condivisa con il pubblico.

ph. Laila Pozzo

«Riflettendo sul documentario dove Pasolini commenta la veduta di Sabaudia, dichiarando con lucidità l’appiattimento culturale e la devastazione estetica a cui avrebbe portato la società dei consumi e dove, con l’avvento di un’urbanistica brutale, dettata dei cosiddetti regimi democratici, veniva attuata un’azione di sradicamento del sentire degli abitanti verso l’alienazione demagogica di architetture inospitali. Le parole così ragionevoli pronunciate davanti all’architettura del ventennio diventano, voltandosi di lato, di fronte alla mostrificazione urbanistica degli anni 70’, una critica feroce all’attuazione di piani dall’alto che travalicano il bene comune. La critica commossa e sorgivamente corporea, pronunciata da Pasolini, da una duna ventosa e cerea, ci guida alla lettura de Le ceneri di Gramsci.

Qui la parola poetica da’ il ritmo e prepara lo spazio della danza tra la mia voce sussurrata e il gesto che diventa suono. Una danza che agisce nello spazio umanamente tattile delle braccia che si aprono. Osservando la duna che ospitava l’urgenza di quel corpo, ascoltando la sua voce che, scorrendo in semicerchi immensi, illumina i tratti del gesto raggrumato nel respiro, mi sono convinto a danzare in forma poetica e vernacolare il poemetto scritto da Pier Paolo Pasolini nel 1954.

Voglia irrefrenabile di lasciarmi guidare dalle parole dette, regolando ogni danza secondo le declinazioni cantate dal suono delle parole così aderenti all’idea di corpo politico.

Il senso è rannicchiato nell’origine di ogni gesto mosso dal suono delle parole e il loro deflagrare in fonemi e suoni: voce meditante che trasmigra nel corpo disadorno. La scrittura della danza compone una partitura complessa fatta di battiti, strisciamenti, canalizzazioni, parole, vuoti, gesti, spazi del respiro, accadimenti e infine commenti a rivolti al seme del piangere.

Le danze seguono il fluire luminoso della poesia raccogliendo gli stracci dei gesti che, benché tristi, si sommuovono smaniosamente dalla penombra. La parola tocca e forma i gesti tracciandomi sul corpo canali luminosi e popolari, crea calchi sulla soglia del corpo.

Così le terzine scivolano poeticamente l’una nell’altra, nevicano senza vento dal di dentro, secondo una prospettiva che esplode dai dettagli: geografia del luogo intorno a me, e in me. È un luogo antico dove muovo gli arti e il tronco risuona al respiro, misurato dall’umile apertura delle braccia, diametro organico che distribuisce i passi nello spazio intorno. Emergono umilmente gli elementi della trasfigurazione alla maniera di Kleist e la celestiale marionetta in perenne metamorfosi, che ci parla umanamente oltre l’umano della diversità e dell’uguaglianza.

Così il suono procurato dal battito e lo strisciamento sul corpo, il battere i piedi e lo strofinarli sul suolo, fa emergere la dimensione olistica e organica di una coreografia come teleion melos, che si forma dall’incontro della voce col movimento, dalla risonanza dell’uno con l’altra.

Qui il gesto è dissidente, non si vuole nascondere dietro la parola uniforme. Si scolla dall’accompagnare la voce e diviene inedito per il distacco, per divergenza. Imprendibile e imprevedibile il gesto slitta nell’altro nel punto dove termina il finito dell’indagine e si apre all’infinito della conoscenza.

Il gesto qui ci mette a dura prova e sembra che la pace si debba conquistare con la partecipazione». (Virgilio Sieni)